Ressentir un mal-être et se sentir perdu face aux options de soutien psychologique est une expérience commune. Loin de n’être qu’un annuaire de ressources, ce guide agit comme une boussole bienveillante. Il vous accompagne pas à pas pour vous aider à comprendre vos propres signaux, à différencier les professionnels pour faire un choix éclairé, et à démystifier chaque étape du processus, de la première rencontre aux solutions abordables, pour que vous puissiez reprendre le contrôle de votre bien-être mental.

Faire le premier pas pour chercher de l’aide psychologique est souvent le plus difficile. On peut se sentir submergé par un flot d’émotions – anxiété, tristesse, stress – tout en étant intimidé par un système qui paraît complexe. Qui consulter ? Un psychologue, un psychiatre, un coach ? Est-ce que ce que je ressens est « assez grave » pour justifier une consultation ? Ces questions sont non seulement légitimes, mais elles constituent une étape normale du processus. On entend souvent qu’il « faut parler de ses problèmes » ou « trouver le bon psy », mais ces conseils, bien qu’intentionnés, restent vagues et peuvent parfois accentuer le sentiment d’être perdu.

La confusion est d’autant plus grande que l’univers du soutien psychologique est riche et diversifié. Chaque professionnel possède une approche et des outils différents, adaptés à des besoins spécifiques. L’enjeu n’est donc pas simplement de « trouver de l’aide », mais de trouver la bonne aide pour vous, au bon moment. Mais si la véritable clé n’était pas de chercher une solution miracle, mais plutôt de comprendre le fonctionnement de votre propre boussole intérieure ? Et si le chemin vers le mieux-être consistait d’abord à cartographier le paysage de l’aide disponible pour y naviguer avec confiance et autonomie ?

Cet article est conçu pour être cette boussole. Nous allons dédramatiser la démarche, clarifier le rôle de chaque professionnel, vous aider à reconnaître les signaux qui méritent votre attention et vous donner des outils concrets pour évaluer si une approche thérapeutique vous convient. L’objectif est de transformer l’incertitude en action éclairée, en vous redonnant le pouvoir sur votre parcours de santé mentale.

Pour ceux qui préfèrent un format visuel, la vidéo suivante offre une excellente introduction aux bonnes pratiques et à l’importance d’impliquer ses proches, un complément précieux aux conseils de ce guide.

Pour vous orienter efficacement, cet article est structuré en plusieurs étapes clés. Le sommaire ci-dessous vous permettra de naviguer directement vers les sections qui répondent le mieux à vos interrogations actuelles.

Sommaire : Votre parcours vers le soutien psychologique adapté au Québec

- Psychologue, psychiatre, coach : qui consulter pour quel problème ? Le guide pour ne plus les confondre

- Tristesse passagère ou dépression ? Anxiété normale ou trouble anxieux ? Les signaux d’alarme à ne pas ignorer

- Que se passe-t-il vraiment lors d’un premier rendez-vous chez le psy ?

- Le « fit » thérapeutique : comment savoir si vous avez trouvé le bon psychologue pour vous ?

- Se faire aider sans se ruiner : les solutions de soutien psychologique abordables au Québec

- Procrastination, manque de volonté : pourquoi vous n’arrivez pas à adopter un mode de vie sain (et comment y remédier)

- Aider un proche atteint d’Alzheimer : comment prendre soin de soi pour ne pas s’effondrer ?

- Stress chronique, le mal du siècle : votre plan d’action pour désamorcer la bombe et retrouver la sérénité

Psychologue, psychiatre, coach : qui consulter pour quel problème ? Le guide pour ne plus les confondre

La première étape pour trouver de l’aide est de savoir à quelle porte frapper. La confusion entre les différents professionnels de la santé mentale est fréquente, mais leurs rôles sont bien distincts et répondent à des besoins différents. Comprendre cette cartographie de l’aide est essentiel pour orienter votre démarche efficacement. Au Québec, le paysage est varié, avec environ 40% des psychologues exerçant dans le réseau public et 60% en pratique privée, offrant une diversité d’accès et de spécialités.

Le psychiatre est avant tout un médecin spécialisé dans les troubles mentaux. C’est le seul qui peut prescrire des médicaments. On le consulte généralement pour des troubles sévères (schizophrénie, bipolarité, dépression majeure) qui nécessitent un diagnostic médical précis et souvent un traitement pharmacologique. Le psychologue, titulaire d’un doctorat, est le spécialiste de la psychothérapie. Son outil principal est la parole. Il vous aide à comprendre et à modifier vos pensées, émotions et comportements. C’est l’interlocuteur privilégié pour une large gamme de difficultés : anxiété, dépression, deuil, problèmes relationnels, etc.

D’autres professionnels jouent également un rôle crucial. Le travailleur social offre un soutien psychosocial et vous aide à naviguer dans les ressources communautaires, souvent en lien avec des difficultés sociales (pauvreté, logement, violence). Le psychoéducateur intervient sur les difficultés d’adaptation comportementale, notamment chez les enfants et adolescents. Enfin, les pairs aidants, des personnes s’étant rétablies d’un trouble mental, offrent un soutien précieux basé sur leur expérience vécue, aidant à briser l’isolement et la stigmatisation.

Pour y voir plus clair, le tableau suivant synthétise les rôles de chacun.

| Profession | Qualification | Rôle principal | Quand consulter |

|---|---|---|---|

| Psychiatre | Médecin spécialisé | Dépistage, médication, troubles graves | Troubles mentaux sévères, médication |

| Psychologue | Doctorat en psychologie | Psychothérapie, évaluation diagnostics | Problèmes émotionnels, psychothérapeutiques |

| Travailleur social | Baccalauréat en travail social | Soutien psychosocial, ressources | Problèmes sociaux, soutien |

| Psychoéducateur | Baccalauréat en psychoéducation | Intervention éducative, comportementale | Difficultés scolaires, comportementales |

| Pairs aidants | Personnes rétablies | Soutien non clinique, déstigmatisation | Soutien entre pairs |

Tristesse passagère ou dépression ? Anxiété normale ou trouble anxieux ? Les signaux d’alarme à ne pas ignorer

Il est tout à fait normal de ressentir de la tristesse ou de l’anxiété. Ces émotions font partie de l’expérience humaine et sont des réactions saines à des événements de vie difficiles. Cependant, lorsque ces états persistent, s’intensifient et commencent à paralyser votre quotidien, ils deviennent des signaux d’alarme à ne pas prendre à la légère. La distinction entre une émotion passagère et un trouble installé réside principalement dans deux critères : la durée et l’impact sur le fonctionnement. Une étude québécoise a révélé que plus de 30% des personnes avec des troubles mentaux souffrent d’altérations majeures de leur vie quotidienne, ce qui souligne l’importance d’agir tôt.

Quels sont donc ces signaux concrets ? Pour la dépression, il ne s’agit pas seulement d’être triste. C’est une perte d’intérêt et de plaisir généralisée, un sentiment de vide, des troubles du sommeil ou de l’appétit, une fatigue écrasante et des pensées sombres qui durent depuis plus de deux semaines. Pour l’anxiété, le seuil de tolérance est dépassé lorsque l’inquiétude devient constante, excessive et difficile à contrôler, même pour des sujets mineurs. Elle s’accompagne souvent de symptômes physiques comme des palpitations, une sensation d’étouffement, des tensions musculaires ou des troubles digestifs.

L’impact sur votre vie est le meilleur baromètre. Si vous commencez à vous isoler, à abandonner des activités que vous aimiez, si votre performance au travail ou à l’école décline, ou si vos relations se dégradent à cause de votre état, il est temps de consulter. Ces changements comportementaux sont souvent plus visibles pour l’entourage que pour la personne elle-même.

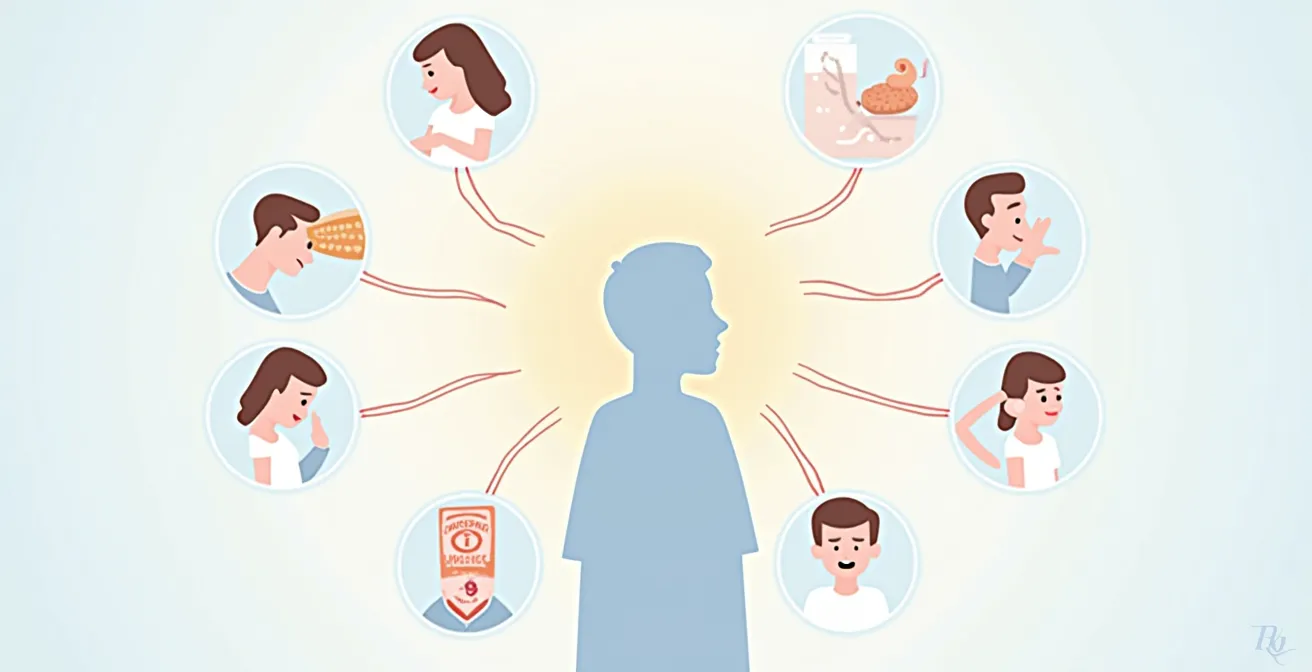

Comme le montre cette illustration, les manifestations sont multiples. Des outils d’auto-évaluation, disponibles en ligne sur des sites de référence comme celui de Santé Montérégie, peuvent aider à mesurer son niveau de détresse. S’ils ne remplacent en aucun cas un diagnostic professionnel, ils peuvent constituer une première étape pour prendre conscience de la situation et objectiver le besoin d’aide.

Que se passe-t-il vraiment lors d’un premier rendez-vous chez le psy ?

L’idée d’un premier rendez-vous peut être source d’appréhension. On peut craindre d’être jugé, de ne pas savoir quoi dire, ou de ne pas se sentir à l’aise. Il est essentiel de dédramatiser cette rencontre. Son objectif principal n’est pas de résoudre tous vos problèmes en une heure, mais d’établir un premier contact et de voir si le courant passe. C’est une séance d’évaluation mutuelle : le professionnel évalue votre situation pour voir s’il peut vous aider, et vous, vous évaluez si vous vous sentez en confiance avec lui.

Comme le souligne la psychologue Dr. Chloé Vermeersch :

Lors du premier rendez-vous, il est normal d’avoir des doutes, mais la séance sert avant tout à établir un lien de confiance et à mieux comprendre les attentes et besoins du client.

– Dr. Chloé Vermeersch, psychologue, Site personnel, entretien 2024

Concrètement, la séance commence souvent par des questions sur la raison de votre consultation : qu’est-ce qui vous amène, depuis quand ressentez-vous ces difficultés, quel est leur impact sur votre vie ? Le psychologue peut aussi vous interroger sur votre histoire de vie (famille, travail, santé) pour mieux comprendre votre contexte. C’est un espace de parole confidentiel et sans jugement. Vous n’êtes pas obligé de tout raconter. Allez-y à votre rythme. L’important est d’être le plus honnête possible. Un témoignage fréquent rapporte une appréhension initiale qui laisse place à un sentiment de sécurité et de compréhension grâce à l’écoute bienveillante du thérapeute.

Cette première rencontre est aussi le moment idéal pour poser vos propres questions. Vous êtes un partenaire actif dans la thérapie. Demander des clarifications sur l’approche du thérapeute, ses tarifs ou le déroulement des séances est tout à fait légitime et même encouragé. Cela montre votre engagement dans la démarche et vous aide à prendre une décision éclairée.

Votre feuille de route pour le premier entretien : les points à vérifier

- Clarifier les attentes : Préparez en quelques mots ce qui vous amène à consulter et ce que vous espérez obtenir de la thérapie.

- Poser les bonnes questions : Interrogez le professionnel sur son approche, son expérience avec des problèmes similaires, ses tarifs et sa politique de confidentialité.

- Évaluer la connexion : Soyez attentif à votre ressenti. Vous sentez-vous écouté, compris et en sécurité pour vous exprimer ?

- Comprendre le cadre : Assurez-vous d’avoir bien compris la fréquence proposée des rencontres, leur durée et les modalités d’annulation.

- Définir les prochaines étapes : Terminez la séance en sachant clairement si vous souhaitez continuer et quel est le plan d’action proposé.

Le « fit » thérapeutique : comment savoir si vous avez trouvé le bon psychologue pour vous ?

Au-delà des diplômes et des approches théoriques, le facteur le plus déterminant dans le succès d’une thérapie est la qualité de la relation entre vous et votre psychologue. C’est ce qu’on appelle l’alliance thérapeutique ou le « fit ». Il s’agit d’un sentiment de confiance, de respect et de collaboration. Vous devez vous sentir suffisamment à l’aise pour être vulnérable et suffisamment en sécurité pour aborder des sujets difficiles. Sans cette connexion, même le meilleur des thérapeutes aura du mal à vous aider efficacement.

L’importance de cette alliance n’est pas qu’une simple intuition ; elle est solidement démontrée par la recherche. Comme le rappelle la psychologue Janick Coutu :

L’alliance thérapeutique représente environ 70% de l’efficacité d’une thérapie, ce qui souligne l’importance de sentir une vraie connexion avec son thérapeute.

– Janick Coutu, psychologue et conférencière, Journal Métro, article 2022

Mais comment évaluer ce « fit » de manière concrète ? Plusieurs signes peuvent vous guider. Un bon thérapeute vous écoute activement, valide vos émotions sans jugement, mais sait aussi vous mettre au défi de manière constructive. Vous devriez sentir qu’il vous aide à faire des liens, à voir les choses sous un nouvel angle et à clarifier ce qui est confus en vous. Un plan de traitement, même flexible, doit être discuté avec vous. Vous devez sentir que vous travaillez ensemble vers des objectifs communs.

À l’inverse, si vous vous sentez constamment jugé, incompris, ou si le thérapeute parle plus de lui que de vous, ce sont des signaux d’alarme. Il est normal de ne pas ressentir une connexion instantanée, et il peut être utile de se donner quelques séances pour se faire une idée. Cependant, si le malaise persiste, il est tout à fait légitime et même sain de changer de professionnel. Exprimer honnêtement ce qui ne convient pas est une première étape, mais votre bien-être prime. Chercher un autre thérapeute n’est pas un échec, mais une preuve de votre engagement envers votre propre guérison.

Se faire aider sans se ruiner : les solutions de soutien psychologique abordables au Québec

La question financière est souvent un frein majeur à la consultation. Les tarifs en pratique privée peuvent sembler élevés et représenter un obstacle de taille. Heureusement, il existe au Québec plusieurs solutions pour accéder à un soutien psychologique de qualité sans se ruiner. Il est important de connaître ces options pour ne pas laisser le coût être un obstacle à votre bien-être.

La première porte d’entrée est le réseau public. En consultant votre médecin de famille ou un Groupe de médecine de famille (GMF), vous pouvez obtenir une référence vers le guichet d’accès en santé mentale de votre CISSS ou CIUSSS. Les services y sont couverts par la RAMQ. Le principal défi est le délai d’attente, qui peut varier de 6 à 24 mois selon les régions et l’urgence de la situation. Il est donc crucial de s’inscrire le plus tôt possible, même si on explore d’autres options en parallèle.

Une autre piste souvent méconnue est celle des cliniques universitaires. Des universités comme l’UdeM, l’UQAM ou Laval ont des centres de services psychologiques où des doctorants en psychologie, supervisés par des professeurs accrédités, offrent des thérapies à coût très réduit. C’est une excellente façon d’accéder à des services de haute qualité, basés sur les données scientifiques les plus récentes. De nombreux organismes communautaires offrent également des services de soutien, de groupes d’entraide ou de relation d’aide à faible coût ou gratuitement.

Enfin, si vous avez une assurance privée, que ce soit par votre employeur ou à titre personnel, elle couvre probablement une partie des frais de consultation d’un psychologue. Il est essentiel de bien vérifier les détails de votre contrat : le montant annuel couvert, le pourcentage remboursé par séance et les types de professionnels reconnus (psychologue, psychothérapeute). Utiliser votre compte de dépenses de santé peut aussi être une option pour maximiser le remboursement. Gardez précieusement tous vos reçus, ils sont indispensables pour vos réclamations.

Procrastination, manque de volonté : pourquoi vous n’arrivez pas à adopter un mode de vie sain (et comment y remédier)

La procrastination n’est que très rarement une affaire de paresse ou de manque de volonté. Derrière l’incapacité à passer à l’action pour adopter des habitudes saines se cachent souvent des mécanismes psychologiques plus profonds, comme la peur de l’échec, le perfectionnisme ou une anxiété de performance. Repousser une tâche désagréable ou difficile procure un soulagement à court terme, mais renforce le cycle d’évitement et la culpabilité à long terme. Comprendre cette dynamique est la première étape pour s’en libérer.

Comme le souligne Sacha Dionne, psychologue, dans une perspective de la thérapie d’acceptation et d’engagement (ACT) :

La procrastination peut être une forme d’évitement expérientiel liée à l’anxiété de performance et au perfectionnisme, et non un simple défaut de volonté.

– Sacha Dionne, psychologue, dans une étude récente ACT, 2024, Ordre des psychologues du Québec

Cette perspective change tout. L’objectif n’est plus de se « forcer » à agir, mais d’apprendre à tolérer l’inconfort associé à la tâche. Des approches comme la thérapie cognitivo-comportementale (TCC) ou l’ACT sont très efficaces. Une étude comparative a montré que les deux approches réduisent significativement la procrastination, avec un léger avantage pour l’ACT sur le maintien des acquis à long terme. La TCC aide à restructurer les pensées paralysantes (« je dois faire ça parfaitement »), tandis que l’ACT se concentre sur l’acceptation des émotions désagréables et l’engagement dans des actions alignées avec ses valeurs, même en présence de ces émotions.

Concrètement, comment commencer ? La stratégie des petits pas est redoutablement efficace. Au lieu de viser « faire du sport trois fois par semaine », commencez par « mettre mes chaussures de sport et sortir 5 minutes ». L’objectif est de rendre le démarrage si facile qu’il est presque impossible de dire non. Une autre technique est le « chaînage d’habitudes », qui consiste à greffer une nouvelle habitude à une routine déjà bien installée (ex: faire 10 minutes d’étirements juste après le café du matin). Enfin, la pratique de la pleine conscience peut aider à observer ses pensées d’évitement sans s’y identifier, créant un espace pour choisir une action plus constructive.

Aider un proche atteint d’Alzheimer : comment prendre soin de soi pour ne pas s’effondrer ?

Accompagner un proche atteint de la maladie d’Alzheimer est un acte d’amour d’une immense générosité, mais aussi une épreuve d’une rare intensité. L’épuisement physique et émotionnel guette constamment le proche aidant, qui risque de s’oublier complètement dans ce rôle. Prendre soin de soi n’est pas un luxe ou un acte égoïste ; c’est une condition indispensable pour pouvoir continuer à aider efficacement et sur le long terme. Reconnaître sa propre vulnérabilité est un signe de force.

Le Québec dispose de nombreuses ressources pour soutenir les proches aidants. Le service téléphonique Info-aidant de l’Appui est une porte d’entrée confidentielle et professionnelle pour obtenir de l’écoute et de l’information. Des programmes de formation en ligne gratuits sont également offerts pour apprendre à gérer le stress et mieux accompagner son proche. Il est crucial d’utiliser le répertoire des ressources de votre région pour trouver des services de répit, qui vous permettent de souffler quelques heures ou quelques jours, et des groupes d’entraide pour échanger avec des personnes qui vivent une situation similaire.

L’accompagnement psychologique individuel est également essentiel pour naviguer le tourbillon d’émotions complexes qui émergent. Comme le rapporte un témoignage, la culpabilité (de ne pas en faire assez, de s’énerver), le ressentiment (face aux sacrifices) et le deuil anticipé (pleurer la personne avant sa disparition) s’entremêlent constamment. Un thérapeute peut offrir un espace sécuritaire pour déposer ces émotions sans jugement et développer des stratégies pour y faire face.

Apprendre à pratiquer l’autocompassion et à poser des limites saines est fondamental. Cela implique de reconnaître et de valider ses propres émotions, de planifier activement des temps de repos dans son agenda, d’apprendre à dire non sans culpabilité et de déléguer certaines tâches à d’autres membres de la famille ou à des services professionnels. Se rappeler que l’on fait de son mieux dans une situation extraordinairement difficile est la première étape pour éviter de s’effondrer.

À retenir

- La clé du succès thérapeutique réside à 70% dans l’alliance de confiance avec le professionnel.

- Différencier psychologue (thérapie), psychiatre (médication) et autres intervenants est crucial pour s’adresser à la bonne personne.

- Des solutions abordables existent au Québec (réseau public, cliniques universitaires, assurances) pour que le coût ne soit pas un obstacle.

Stress chronique, le mal du siècle : votre plan d’action pour désamorcer la bombe et retrouver la sérénité

Le stress chronique n’est pas simplement le fait d’avoir « beaucoup de stress ». C’est un état d’alerte physiologique et psychologique constant, où le corps et l’esprit n’ont plus la capacité de revenir à un état de repos. Cette suractivation prolongée épuise nos ressources, affecte notre santé physique (sommeil, digestion, immunité) et mentale (irritabilité, concentration, anxiété). Agir contre le stress chronique demande plus qu’un simple bain chaud ou quelques exercices de respiration ; cela nécessite un plan d’action structuré.

Une approche efficace se décline souvent en trois phases. La première est la stabilisation : il s’agit d’apprendre des techniques concrètes pour réguler son système nerveux et sortir de l’état d’hypervigilance ou d’engourdissement. Des techniques comme la cohérence cardiaque, la pleine conscience ou des exercices sensorimoteurs peuvent aider à élargir sa « fenêtre de tolérance » au stress. La deuxième phase est l’investigation, menée avec un professionnel. Elle vise à identifier les sources profondes du stress, qu’elles soient externes (charge de travail, relations toxiques) ou internes (schémas de pensée, traumatismes passés).

La troisième phase est l’action. Armé d’une meilleure compréhension des causes, il devient possible de mettre en place des stratégies thérapeutiques ciblées. Cela peut inclure des changements de vie concrets, l’apprentissage de nouvelles compétences de communication et de gestion émotionnelle, ou des thérapies plus spécifiques comme l’EMDR ou la thérapie sensorimotrice pour traiter des blessures plus profondes. Comme le formule la chercheuse Eve-Lyne Couturier :

Il est crucial de distinguer entre gérer le stress par des activités et traiter ses causes profondes pour vraiment retrouver la sérénité.

– Eve-Lyne Couturier, chercheuse en santé mentale, Diagnostic de la crise en santé mentale au Québec, octobre 2023

Cette distinction est fondamentale. Gérer les symptômes est nécessaire pour survivre à court terme, mais traiter les causes est la seule voie vers une sérénité durable. Reconnaître les signes que vous êtes en dehors de votre fenêtre de tolérance – que vous soyez en mode « combat-fuite » (agité, tendu) ou en mode « figé » (déconnecté, vide) – est le premier indicateur qu’une aide professionnelle est nécessaire pour désamorcer la bombe avant qu’elle ne cause plus de dégâts.

Maintenant que vous disposez d’une carte plus claire du paysage de la santé mentale au Québec, l’étape la plus importante vous appartient. L’information est un pouvoir, mais c’est l’action qui mène au changement. Faire le premier pas, que ce soit en contactant Info-Santé 811, en prenant rendez-vous avec votre médecin ou en cherchant un psychologue, est un acte de courage et un investissement dans votre propre bien-être. Le chemin peut sembler long, mais chaque pas compte.