La meilleure défense contre la désinformation en santé n’est pas de mémoriser des réponses, mais d’adopter les réflexes d’analyse d’un scientifique.

- Toutes les « études scientifiques » n’ont pas la même valeur ; il existe une hiérarchie claire de la preuve.

- Apprendre à distinguer une simple corrélation d’un lien de cause à effet est une compétence essentielle pour ne pas tirer de conclusions hâtives.

Recommandation : Avant de croire ou de partager une information santé, appliquez systématiquement une courte checklist pour évaluer la source, le contexte et les possibles conflits d’intérêts.

À l’ère numérique, s’informer sur sa santé n’a jamais été aussi simple, et paradoxalement, jamais aussi complexe. Une nouvelle étude vante les mérites d’un aliment, une autre le diabolise. Un témoignage viral sur les réseaux sociaux contredit les recommandations officielles. Face à ce flot incessant d’informations contradictoires, le citoyen se retrouve souvent perplexe, ne sachant plus à qui accorder sa confiance. Beaucoup de conseils bien intentionnés se limitent à « vérifier ses sources », mais que faire lorsque les sources elles-mêmes se contredisent ?

Cette confusion est le terreau de la désinformation. Elle prospère sur nos incertitudes et nos émotions, nous poussant parfois à adopter des comportements à risque ou à nous détourner de traitements éprouvés. Le véritable enjeu n’est donc pas seulement d’identifier les fausses nouvelles évidentes, mais de se doter d’une méthode rigoureuse pour évaluer la qualité de n’importe quelle information santé. Mais si la véritable clé n’était pas de chercher la « bonne » réponse, mais plutôt d’apprendre à poser les « bonnes » questions ?

Ce guide est conçu comme une formation à l’esprit critique. Plutôt que de vous dire quoi penser, nous allons vous équiper des outils mentaux d’un journaliste scientifique. Nous allons déconstruire ensemble la mécanique de l’information santé, en explorant les principes fondamentaux de la démarche scientifique. Vous apprendrez à hiérarchiser la valeur des preuves, à déceler les raisonnements fallacieux comme le piège de la corrélation, et à identifier les signaux d’alerte d’une information peu fiable. L’objectif est simple : vous rendre autonome dans votre quête d’une information santé crédible et vous permettre de naviguer avec confiance dans le paysage médiatique actuel.

Pour ceux qui préfèrent un format condensé, la vidéo suivante résume l’essentiel des enjeux liés à la lutte contre la désinformation en santé, en complément des outils pratiques que nous allons détailler.

Pour vous guider dans cette démarche, cet article est structuré en plusieurs étapes clés. Chaque section aborde un aspect fondamental de l’analyse critique de l’information, vous fournissant progressivement une grille de lecture complète et efficace. Voici le parcours que nous vous proposons.

Sommaire : Le guide complet pour analyser l’information santé

- « Une étude a montré que… » : pourquoi toutes les études scientifiques ne se valent pas

- Ce n’est pas parce que A et B arrivent en même temps que A cause B : le piège de la corrélation

- Qui paie pour cette information ? L’importance de vérifier les conflits d’intérêts

- Pourquoi les scientifiques cherchent-ils toujours à reproduire une expérience ? Le pilier de la fiabilité

- La checklist en 5 points pour ne plus jamais partager une fausse nouvelle sur la santé

- « La médecine ne guérit pas, elle traite les symptômes » : 5 mythes tenaces sur la médecine conventionnelle

- Du laboratoire au dépliant : le parcours d’une recommandation de santé publique

- La médecine conventionnelle au Québec expliquée : ce qu’elle peut (et ne peut pas) faire pour vous

« Une étude a montré que… » : pourquoi toutes les études scientifiques ne se valent pas

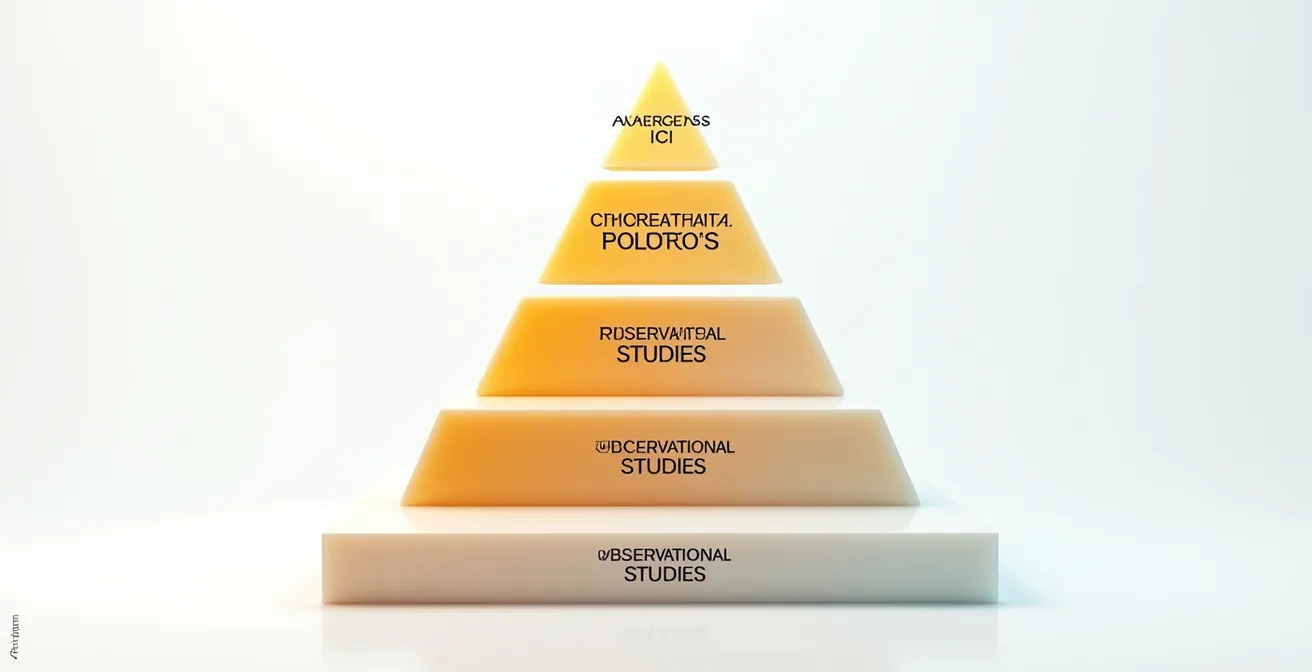

L’argument « une étude a montré que… » est souvent brandi comme une preuve irréfutable. Pourtant, c’est l’un des plus grands pièges pour le non-initié. En réalité, le monde de la recherche scientifique est une pyramide où chaque type d’étude possède un niveau de preuve différent. Comprendre cette architecture de la preuve est le premier réflexe à acquérir pour évaluer la solidité d’une affirmation. Au plus bas de l’échelle, on trouve les opinions d’experts et les rapports de cas isolés, qui sont utiles pour générer des hypothèses mais ne prouvent rien. Un peu plus haut se situent les études observationnelles, qui observent des groupes sans intervenir.

Pour bien visualiser cette hiérarchie, l’illustration ci-dessous décompose les différents niveaux de preuve, du plus faible au plus robuste.

Comme le montre ce schéma, le sommet de la pyramide est occupé par les essais contrôlés randomisés et, surtout, les méta-analyses qui compilent les résultats de plusieurs essais. Comme le souligne la Haute Autorité de Santé en France, « La méta-analyse est considérée comme la meilleure forme de preuve scientifique, suivie des essais contrôlés randomisés, tandis que les études observationnelles occupent des niveaux inférieurs. » C’est pourquoi une seule étude, surtout si elle se situe en bas de la pyramide, est rarement suffisante pour changer les pratiques médicales. Il est donc crucial de se demander : de quel type d’étude parle-t-on ? Est-elle isolée ou confirmée par d’autres travaux de plus haut niveau ? Le poids d’une affirmation dépend directement de la qualité de la preuve qui la soutient, selon un rapport de la Haute Autorité de Santé sur les niveaux de preuve.

Ce n’est pas parce que A et B arrivent en même temps que A cause B : le piège de la corrélation

L’un des raisonnements fallacieux les plus courants en désinformation santé est de confondre corrélation et causalité. Ce n’est pas parce que deux événements se produisent en même temps ou se suivent que l’un est la cause de l’autre. Une célèbre illustration québécoise, souvent citée dans les cours de statistique, montre que la consommation de sirop d’érable et l’augmentation du tourisme en Gaspésie sont corrélées : les deux augmentent durant la même période de l’année. Pourtant, personne ne conclurait que manger du sirop d’érable pousse les gens à visiter la Gaspésie. La véritable cause, la variable cachée, est bien sûr l’arrivée de l’été.

Cette illustration symbolique montre deux courbes qui évoluent de manière similaire, sans pour autant avoir de lien de cause à effet direct.

En santé, ce piège est omniprésent. Une personne commence un nouveau régime, et son état de santé s’améliore. Est-ce le régime, un effet placebo, ou un autre changement de vie non mentionné ? Pour passer d’une simple corrélation à une présomption de causalité, les scientifiques utilisent des outils rigoureux. L’un des plus connus est l’ensemble des critères de Bradford Hill. Ces critères aident à évaluer la probabilité d’un lien de cause à effet en se posant une série de questions : la corrélation est-elle forte ? Est-elle retrouvée dans différentes études et populations ? La cause présumée précède-t-elle bien l’effet ?

L’Institut de statistique du Québec le rappelle : « La corrélation ne signifie pas causalité; il faut rechercher les variables de confusion cachées qui peuvent influencer les deux phénomènes observés. » Avant d’accepter une conclusion, demandez-vous toujours si une autre explication, une variable cachée, ne pourrait pas mieux expliquer la relation observée. L’établissement d’un lien de causalité est un processus complexe qui repose sur 9 critères essentiels dont force, cohérence, spécificité, temporalité.

Qui paie pour cette information ? L’importance de vérifier les conflits d’intérêts

Une information, même si elle s’appuie sur une étude en apparence solide, peut être biaisée. L’une des sources de biais les plus importantes est le conflit d’intérêts. Il survient lorsqu’une personne ou une organisation a des intérêts (financiers, personnels, professionnels) qui pourraient potentiellement influencer la manière dont une recherche est menée ou dont ses résultats sont présentés. L’imaginaire collectif pense immédiatement à « Big Pharma », mais les conflits d’intérêts sont bien plus larges et subtils.

Un chercheur peut être poussé à publier des résultats spectaculaires pour obtenir des financements. Un influenceur bien-être peut promouvoir un produit pour lequel il reçoit une commission. Une association de patients financée par une entreprise peut minimiser les effets secondaires d’un traitement. C’est pourquoi la transparence est une règle d’or en science. Les chercheurs et les publications sérieuses ont l’obligation de déclarer leurs liens et financements. Au Québec, des organismes comme l’INSPQ imposent que tous les collaborateurs doivent déclarer leurs conflits potentiels pour garantir la transparence. Consulter cette section est un réflexe crucial.

Étude de cas : Le scandale du Mediator en France

L’affaire du Mediator est un exemple tragique de l’impact des conflits d’intérêts. Pendant des années, les risques cardiaques graves de ce médicament ont été minimisés, en partie à cause de liens non déclarés entre le laboratoire pharmaceutique et certains experts. Ce scandale a mis en lumière de manière dramatique comment un conflit d’intérêts non géré peut conduire à une désinformation aux conséquences sanitaires désastreuses pour des milliers de patients.

Le réflexe à adopter est donc simple : qui parle, et au nom de qui ? Quelle est la source de financement de l’étude ou du site d’information ? L’auteur a-t-il des liens avec une entreprise qui pourrait bénéficier de ses conclusions ? L’absence de déclaration de conflits d’intérêts sur une publication est un immense drapeau rouge. Comme le souligne un expert en éthique médicale, « Les conflits d’intérêts dépassent le simple ‘Big Pharma’ et peuvent inclure les influenceurs bien-être et les chercheurs sous pression de publication. »

Pourquoi les scientifiques cherchent-ils toujours à reproduire une expérience ? Le pilier de la fiabilité

Un résultat scientifique, aussi fascinant soit-il, n’a que peu de valeur s’il est isolé. La véritable force de la science réside dans sa capacité à produire des résultats fiables et reproductibles. La reproductibilité est un pilier fondamental de la méthode scientifique. Elle signifie qu’une autre équipe de chercheurs, indépendante de la première, peut refaire la même expérience en suivant la même méthode et obtenir des résultats similaires. Si un résultat ne peut pas être reproduit, il est probable qu’il soit dû au hasard, à une erreur de mesure, ou à un biais spécifique à la première expérience.

Il est important de distinguer deux termes souvent confondus, selon un guide détaillé publié en 2025 : la reproductibilité (utiliser les mêmes données et méthodes pour obtenir le même résultat) et la réplicabilité (utiliser de nouvelles données mais une méthode similaire pour tester la même hypothèse). Les deux sont essentielles. La « crise de la reproductibilité » qui a touché plusieurs domaines scientifiques ces dernières années a rappelé à quel point ce principe est vital. Elle a montré que de nombreuses études publiées, parfois dans des journaux prestigieux, ne pouvaient pas être reproduites, jetant un doute sur leurs conclusions.

Pour le citoyen, cela a une implication directe : il faut se méfier des annonces basées sur une seule étude « révolutionnaire » qui n’a pas encore été confirmée par d’autres. La science avance par accumulation de preuves convergentes, pas par des éclats isolés. Avant de croire à une découverte qui semble tout remettre en question, le réflexe est de se demander : ces résultats ont-ils été confirmés par d’autres équipes de recherche ? S’agit-il d’une étude isolée ou d’un consensus qui se dégage de plusieurs travaux concordants ? La prudence est de mise tant qu’un résultat n’a pas été validé par la communauté scientifique au sens large.

La checklist en 5 points pour ne plus jamais partager une fausse nouvelle sur la santé

Après avoir exploré les grands principes de l’analyse scientifique, il est temps de les traduire en un outil pratique et actionnable. L’objectif est de développer une routine de vérification rapide mais efficace avant de croire ou de partager une information santé. Une méthode reconnue pour cela est la méthode SIFT, développée par l’expert en littératie numérique Mike Caulfield. Comme il le souligne, « La méthode SIFT (Stop, Investigate, Find better coverage, Trace claims) est un outil simple et efficace pour vérifier les sources d’information. » Elle invite à s’arrêter, à enquêter sur la source, à trouver une meilleure couverture médiatique du sujet et à remonter à la source originale de l’affirmation.

Un autre facteur clé à considérer est l’émotion. La désinformation prospère en court-circuitant notre esprit critique par des émotions fortes comme la peur, la colère ou l’espoir démesuré. Une étude universitaire sur la désinformation a d’ailleurs confirmé que « les contenus viraux misent souvent sur une charge émotionnelle forte pour contourner l’esprit critique des lecteurs. » Si une information vous met dans un état émotionnel intense, c’est un signal pour redoubler de vigilance.

En vous inspirant de ces principes, voici une liste de vérification concrète, adaptée au contexte québécois, à utiliser chaque fois que vous rencontrez une nouvelle information sur la santé.

Votre plan d’action : La checklist pour vérifier une information santé au Québec

- Vérification croisée avec les autorités : L’information est-elle corroborée par des sources officielles québécoises comme l’INSPQ, le MSSS, ou un ordre professionnel (Collège des médecins, OIIQ) ?

- Analyse de la source et de l’auteur : Qui parle ? Est-ce un expert reconnu dans son domaine ? Y a-t-il une déclaration de conflits d’intérêts ? Prenez 30 secondes pour enquêter sur l’auteur et le média.

- Détection de la charge émotionnelle : Quelle émotion cette information suscite-t-elle en moi (peur, colère, espoir excessif) ? Une forte réaction émotionnelle doit déclencher la méfiance.

- Recherche de la source originale : L’article cite-t-il une étude ? Si oui, essayez de remonter à la source primaire pour voir si l’information n’a pas été déformée ou surinterprétée.

- Évaluation de la couverture médiatique globale : D’autres médias crédibles et indépendants rapportent-ils la même information ? Une nouvelle « révolutionnaire » rapportée par un seul site est suspecte.

« La médecine ne guérit pas, elle traite les symptômes » : 5 mythes tenaces sur la médecine conventionnelle

La désinformation se nourrit souvent de mythes et de critiques simplistes envers la médecine conventionnelle. Ces idées reçues, bien que parfois basées sur une part de vérité, dressent un portrait caricatural et trompeur de la pratique médicale moderne. En voici cinq parmi les plus tenaces, et les faits qui permettent de les nuancer.

- Mythe 1 : Elle ne traite que les symptômes. C’est l’une des critiques les plus fréquentes. Si le soulagement des symptômes est bien sûr un objectif, la médecine moderne s’attaque constamment aux causes des maladies. Les antibiotiques ciblent les bactéries, les vaccins préviennent les infections, et la chirurgie peut retirer une tumeur. Les programmes de gestion des maladies chroniques au Québec, par exemple, visent à contrôler les causes sous-jacentes pour améliorer la qualité de vie, ce qui a permis une réduction significative des hospitalisations.

- Mythe 2 : Elle ignore la prévention et le mode de vie. Faux. La prévention est au cœur de la santé publique. Les campagnes de vaccination, de lutte contre le tabagisme ou de promotion de l’activité physique en sont la preuve. Au Québec, la prise en charge intègre de plus en plus les déterminants sociaux de la santé, et plus de 70% des établissements de santé au Québec intègrent la santé mentale et la prévention dans leur approche.

- Mythe 3 : « Naturel » est forcément meilleur et plus sûr que « chimique ». Ce mythe oppose dangereusement nature et science. De nombreux médicaments puissants, de l’aspirine (issue du saule) à certains anticancéreux (issus de l’if), sont dérivés de sources naturelles. Un pharmacologue reconnu le rappelle : « De nombreux médicaments sont dérivés de sources naturelles; ‘naturel’ ne signifie pas toujours ‘sécuritaire’. » La ciguë est naturelle, mais mortelle. La clé est la dose, la purification et la preuve scientifique de l’efficacité et de l’innocuité.

- Mythe 4 : Les médecins sont à la solde de l’industrie pharmaceutique. Si les conflits d’intérêts existent et doivent être surveillés (comme nous l’avons vu), la grande majorité des médecins fondent leurs décisions sur les données scientifiques, les recommandations des ordres professionnels et le meilleur intérêt de leurs patients. Les cadres réglementaires sont de plus en plus stricts pour encadrer les relations entre médecins et industrie.

- Mythe 5 : La médecine ne sait pas tout, donc elle n’est pas fiable. C’est peut-être le mythe le plus pernicieux. La force de la science n’est pas de tout savoir, mais d’être une méthode pour acquérir des connaissances fiables et de reconnaître ses propres limites. L’incertitude est le moteur de la recherche, pas un signe d’échec.

À retenir

- L’information scientifique possède une hiérarchie : une méta-analyse a plus de poids qu’un cas isolé. Apprendre à situer une « étude » sur cette pyramide de la preuve est essentiel.

- La corrélation n’implique jamais la causalité. Toujours se demander si une troisième variable cachée ne pourrait pas expliquer la relation observée.

- La transparence est la clé de la confiance. Toujours vérifier les conflits d’intérêts potentiels et se méfier des études isolées qui n’ont pas encore été reproduites par d’autres équipes.

Du laboratoire au dépliant : le parcours d’une recommandation de santé publique

Comment une découverte scientifique se transforme-t-elle en une recommandation que vous lisez dans un dépliant au CLSC ? Ce processus est long, rigoureux et souvent mal compris, ce qui peut laisser place à l’interprétation et à la méfiance. Comprendre ses étapes permet de saisir pourquoi la santé publique semble parfois « lente » à réagir : la prudence et la rigueur priment sur la vitesse. Tout commence par la recherche fondamentale, suivie par des essais de phases I à IV avec surveillance continue post-commercialisation pour évaluer l’efficacité et la sécurité d’une nouvelle intervention.

Une fois qu’un ensemble de preuves solides est accumulé (souvent via des méta-analyses), des comités d’experts indépendants, comme ceux de l’Institut National de Santé Publique du Québec (INSPQ), entrent en jeu. Leur rôle est d’analyser toutes les données disponibles pour évaluer la balance bénéfices-risques pour la population. Comme le rappelle l’INSPQ, « La balance bénéfices-risques est essentielle dans l’émission des recommandations sanitaires, expliquant parfois des décisions prudentes voire contre-intuitives. » Cette étape est cruciale : un traitement efficace mais avec des effets secondaires trop fréquents ou graves pourrait ne pas être recommandé à grande échelle.

Exemple concret : Le parcours des recommandations sur la vaccination contre le VPH au Québec

La décision d’intégrer le vaccin contre le VPH au programme de vaccination québécois illustre parfaitement ce parcours. Cela a commencé par des décennies de recherche fondamentale identifiant le lien entre le VPH et le cancer du col de l’utérus. Ont suivi des essais cliniques à grande échelle prouvant l’efficacité et la sécurité du vaccin. Enfin, des comités d’experts ont analysé ces données, ainsi que des études sur le rapport coût-efficacité, avant de recommander son implantation. Ce processus a abouti aux campagnes d’information et de vaccination que l’on connaît aujourd’hui dans les CLSC et les écoles.

Ce n’est qu’après cette évaluation rigoureuse qu’une recommandation est formulée. Elle est ensuite traduite en guides de pratique pour les professionnels de la santé et en campagnes d’information pour le grand public. Ce parcours, qui peut prendre des années, est un gage de sécurité et d’efficacité. Il assure qu’une décision de santé publique est basée sur le meilleur niveau de preuve disponible, et non sur une étude isolée ou une mode passagère.

La médecine conventionnelle au Québec expliquée : ce qu’elle peut (et ne peut pas) faire pour vous

Pour naviguer intelligemment dans le monde de l’information santé, il est fondamental de comprendre le système auquel on a affaire. La médecine conventionnelle au Québec n’est pas un bloc monolithique, mais un écosystème d’expertises complémentaires. Au cœur de ce système se trouve la première ligne, un réseau de professionnels conçus pour être le premier point de contact des citoyens. Connaître le rôle de chacun permet de s’orienter plus efficacement et d’avoir des attentes réalistes.

Le médecin de famille reste le pivot, assurant le diagnostic et le suivi global. Mais il n’est pas seul. Le pharmacien, grâce à la loi 41, peut désormais prolonger des ordonnances et en prescrire pour des conditions mineures. L’infirmière praticienne spécialisée (IPS) offre des consultations avancées, tandis que le service Info-Santé 811 et le Guichet d’accès à la première ligne (GAP) servent de portes d’entrée et d’orientation. Ce maillage vise à offrir le bon soin, par le bon professionnel, au bon moment.

| Professionnel | Rôle principal | Compétences spécifiques |

|---|---|---|

| Médecin de famille | Diagnostic, traitement, suivi global | Coordination des soins |

| Pharmacien | Délivrance de médicaments, conseils | Prescriptions limitées selon loi 41 |

| Infirmière praticienne spécialisée | Consultations et suivis spécialisés | Prescriptions, interventions autorisées |

| Info-Santé 811 | Conseils téléphoniques en santé | Orientation des patients |

| Guichet d’accès à la première ligne (GAP) | Accès aux services et rendez-vous | Facilitation administrative |

Cependant, il est tout aussi crucial de reconnaître les limites de ce système. Comme le souligne un rapport du MSSS, « La médecine conventionnelle a des limites, notamment dans la gestion de la douleur chronique et des maladies idiopathiques, mais cela ne signifie pas un échec de la science. » La science médicale est une discipline en constante évolution, qui fait face à des défis complexes pour lesquels elle n’a pas encore toutes les réponses. Admettre ces limites n’est pas un signe de faiblesse, mais d’honnêteté intellectuelle. C’est cette honnêteté qui la distingue des approches pseudoscientifiques qui, elles, prétendent souvent avoir une solution simple à tous les problèmes. Comprendre ce que la médecine peut et ne peut pas faire est la base d’une relation de confiance et le meilleur rempart contre les promesses irréalistes de la désinformation.

Pour protéger votre santé et celle de vos proches, commencez dès aujourd’hui à appliquer cette grille d’analyse rigoureuse à chaque nouvelle information que vous rencontrez.