Contrairement à l’idée reçue, l’immunothérapie n’est pas un simple « boost » du système immunitaire, mais une opération de contre-espionnage sophistiquée qui apprend à votre corps à reconnaître et détruire le cancer.

- Elle fonctionne en désactivant les « freins » que le cancer utilise pour se cacher, permettant à vos propres cellules de défense de passer à l’attaque.

- Si ses effets secondaires sont réels, ils sont la preuve que le traitement fonctionne, un « feu ami » qui doit être géré en étroite collaboration avec votre équipe médicale.

Recommandation : Comprendre ce mécanisme est la première étape pour devenir un partenaire actif et éclairé de votre traitement, en dialoguant efficacement avec vos soignants sur les bénéfices et les risques.

Face à un diagnostic de cancer, le premier traitement qui vient à l’esprit est souvent la chimiothérapie. Cette approche, qui a sauvé d’innombrables vies, agit comme un bombardement massif, détruisant les cellules qui se divisent rapidement, qu’elles soient cancéreuses ou saines. Mais depuis une décennie, une révolution silencieuse a changé les règles du jeu. Nous sommes entrés dans une nouvelle ère, celle de l’immunothérapie. C’est un changement de philosophie si profond qu’il a permis, pour certains cancers comme le mélanome métastatique, de passer d’une survie médiane de quelques mois à des années. Au Centre universitaire de santé McGill (CUSM), par exemple, des données récentes montrent une survie médiane qui atteint désormais 33 mois, contre 6 à 7 mois auparavant.

Pourtant, l’immunothérapie reste un concept mal compris. Beaucoup l’imaginent comme une potion magique qui « renforce » le système immunitaire. La réalité est bien plus fascinante et stratégique. Le cancer est un maître du déguisement. Il parvient à se doter d’une sorte de « cape d’invisibilité » moléculaire qui lui permet de dire à nos cellules de défense, les lymphocytes T : « Circulez, il n’y a rien à voir. Je suis l’un des vôtres. » L’immunothérapie n’est pas un boost aveugle ; c’est un agent de contre-espionnage. Son rôle est d’arracher cette cape d’invisibilité à la tumeur et de réveiller nos propres sentinelles pour qu’elles fassent enfin leur travail. Cet article a pour but de vous guider, en tant que patient ou proche, au cœur de cette bataille stratégique pour que vous compreniez comment votre propre corps peut devenir votre plus puissant allié.

Pour naviguer cette nouvelle frontière de la médecine, nous allons décomposer ensemble ses principes fondamentaux. Nous verrons comment l’immunothérapie se distingue radicalement des traitements classiques, pourquoi elle suscite tant d’espoirs, mais aussi pourquoi elle demande une vigilance particulière face à ses effets secondaires uniques. Enfin, nous explorerons les avancées spectaculaires qui se dessinent, notamment ici, au Québec.

Sommaire : L’immunothérapie expliquée : la nouvelle stratégie de votre corps contre le cancer

- Comment le cancer endort votre système immunitaire (et comment l’immunothérapie le réveille)

- Immunothérapie vs chimiothérapie : deux philosophies de traitement radicalement différentes

- Quand votre corps s’attaque à lui-même : comprendre et gérer les effets secondaires auto-immuns de l’immunothérapie

- Immunothérapie : pourquoi certains patients répondent-ils de manière spectaculaire et d’autres pas ?

- Après les « checkpoints » : quelles sont les prochaines vagues de l’immunothérapie ?

- Chimiothérapie vs thérapie ciblée : pourquoi l’une est une « bombe » et l’autre un « missile de précision »

- Psoriasis : quand votre système immunitaire s’attaque à votre peau

- La révolution des médicaments « intelligents » : comment les thérapies ciblées frappent la maladie au cœur

Comment le cancer endort votre système immunitaire (et comment l’immunothérapie le réveille)

Pour comprendre l’immunothérapie, il faut d’abord voir notre système immunitaire comme une armée incroyablement puissante, mais aussi très régulée. Pour éviter qu’il ne s’attaque à nos propres cellules saines, il est doté de multiples « freins » de sécurité, aussi appelés points de contrôle immunitaires (ou checkpoints). Les lymphocytes T, nos soldats d’élite, patrouillent en permanence, mais ils sont programmés pour s’arrêter net s’ils rencontrent une cellule qui présente le bon « laissez-passer ».

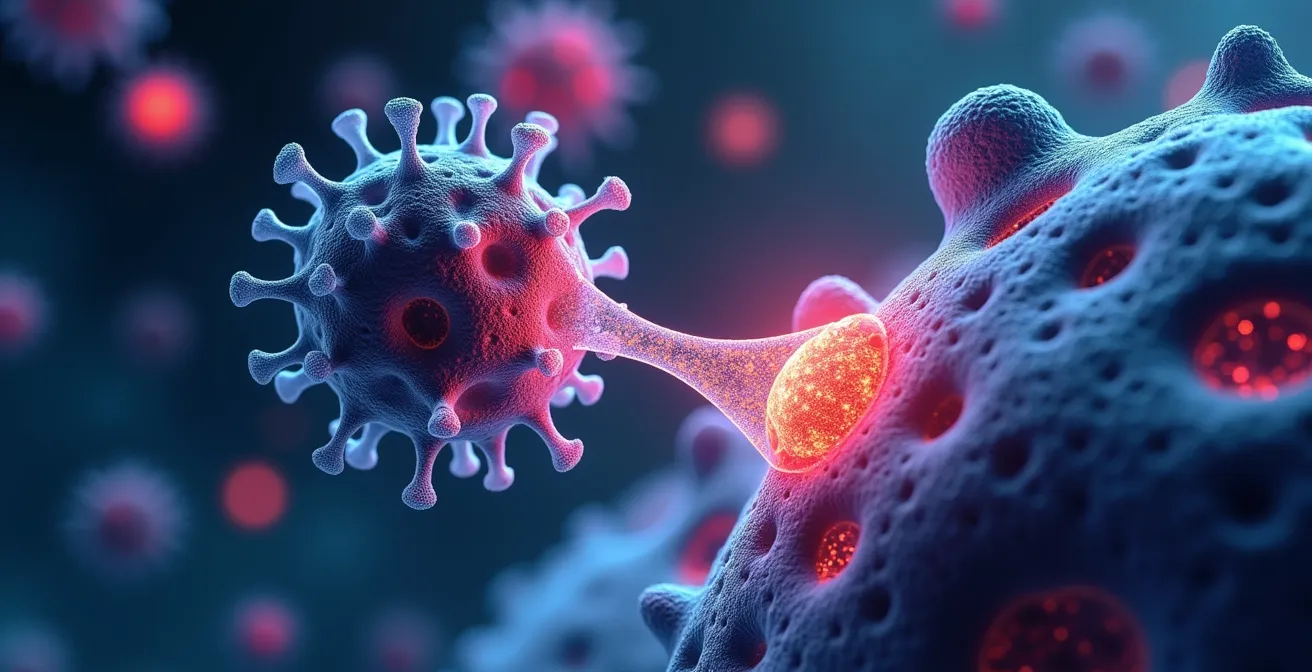

La ruse la plus diabolique du cancer est d’avoir appris à pirater ce système. De nombreuses cellules tumorales se couvrent d’une protéine (souvent PD-L1) qui est précisément le signal « stop » pour nos lymphocytes T. En se parant de cette cape d’invisibilité moléculaire, la tumeur active le frein d’urgence (le récepteur PD-1) sur nos cellules immunitaires. Le soldat, pourtant face à un ennemi, reçoit l’ordre de ne pas tirer et passe son chemin. Le cancer peut ainsi proliférer en toute tranquillité, non pas parce que notre système immunitaire est faible, mais parce qu’il a été trompé.

L’immunothérapie, dans sa forme la plus courante (les inhibiteurs de points de contrôle), agit comme un saboteur de ce mécanisme de tromperie. Ces médicaments sont des anticorps qui viennent physiquement bloquer soit le frein sur le lymphocyte (anti-PD-1), soit le signal « stop » sur la tumeur (anti-PD-L1). En coupant cette communication, le traitement lève le pied du frein. Le lymphocyte T, libéré de ce signal inhibiteur, peut enfin reconnaître la cellule cancéreuse comme une menace et la détruire. Il ne s’agit donc pas de créer de nouveaux soldats, mais de réveiller les sentinelles qui étaient déjà là, endormies par la supercherie du cancer.

Immunothérapie vs chimiothérapie : deux philosophies de traitement radicalement différentes

Pendant des décennies, notre stratégie contre le cancer a été l’attaque frontale. La chimiothérapie est l’arme de cette stratégie : une approche puissante qui vise à éradiquer directement les cellules cancéreuses. Le problème, comme le souligne l’oncologue Dr Catalin Mihalcioiu, est que nous avons toujours un train de retard. Il explique :

Chaque fois qu’on cible les cellules cancéreuses, elles développent des mécanismes pour échapper au traitement. C’est pour cela qu’on a toujours un train de retard face au cancer… En renforçant le système immunitaire, on arrive à garder le cancer ‘dormant’ à long terme.

– Dr Catalin Mihalcioiu, Québec Science

Cette citation résume parfaitement le changement de paradigme. L’immunothérapie ne cible pas la tumeur, elle cible le système immunitaire. Elle ne donne pas le poisson au patient, elle lui apprend à pêcher. C’est une philosophie radicalement différente, non plus d’éradication à tout prix, mais de contrôle durable. L’image ci-dessous illustre bien cette dualité : d’un côté l’attaque directe, de l’autre le renforcement des défenses internes.

Le tableau suivant synthétise ces deux visions du combat contre la maladie. Il met en lumière que si la chimiothérapie agit vite et fort, son effet peut être limité dans le temps, tandis que l’immunothérapie vise à créer une réponse durable, une mémoire immunitaire capable de surveiller le cancer sur des années.

| Aspect | Chimiothérapie | Immunothérapie |

|---|---|---|

| Cible | Cellules cancéreuses directement | Système immunitaire du patient |

| Durée d’action | Limitée (quelques mois) | Prolongée (années potentielles) |

| Mécanisme | Destruction des cellules malades | Renforcement des défenses naturelles |

| Résistance | Développement fréquent | Maintien du cancer ‘dormant’ |

Quand votre corps s’attaque à lui-même : comprendre et gérer les effets secondaires auto-immuns de l’immunothérapie

Si l’idée de réveiller l’armée de votre corps est enthousiasmante, cette remobilisation générale n’est pas sans conséquences. Les effets secondaires de l’immunothérapie sont très différents de ceux de la chimiothérapie (chute de cheveux, nausées intenses). Ils sont la conséquence directe de son mécanisme d’action : en levant les freins du système immunitaire, on prend le risque que celui-ci, devenu plus agressif, s’attaque non seulement aux cellules cancéreuses, mais aussi à certains tissus sains. C’est ce qu’on appelle le « feu ami » ou les effets immuno-médiés.

La Ligue contre le cancer l’explique très clairement : « L’immunothérapie ‘réveille’ le système immunitaire contre les cellules cancéreuses mais peut parfois réactiver le système immunitaire contre des cellules normales de l’organisme, provoquant des symptômes auto-immuns ou des pathologies inflammatoires ». Ces effets peuvent toucher n’importe quel organe : la peau (éruptions, démangeaisons), le côlon (diarrhée, colite), la thyroïde (hypo ou hyperthyroïdie) ou plus rarement les poumons ou le foie. Selon l’Institut Rafael, on estime que 30 à 50% des patients développent des effets cutanés, qui sont parmi les plus fréquents.

Il est crucial de comprendre que ces effets sont souvent le signe que le traitement fonctionne. Leur fréquence est loin d’être anecdotique, surtout lorsque l’on combine plusieurs immunothérapies pour un effet maximal. Une étude a montré que près de 95% des patients sous inhibiteurs combinés présentent des effets indésirables à des degrés variés. La bonne nouvelle est que nous avons appris à les anticiper et à les gérer, le plus souvent avec des corticoïdes pour « calmer » localement l’inflammation. Une communication constante avec votre équipe soignante est donc la pierre angulaire de la sécurité du traitement.

Votre plan de surveillance active des effets secondaires

- Connaître les signaux : Avant de commencer, demandez à votre équipe la liste des symptômes à surveiller (diarrhée persistante, essoufflement nouveau, éruption cutanée, fatigue extrême, etc.).

- Tenir un journal de bord : Notez quotidiennement tout symptôme nouveau ou inhabituel, même s’il vous semble anodin. Précisez la date, l’intensité et la durée.

- Communiquer sans délai : N’attendez pas le prochain rendez-vous. Contactez votre infirmière pivot ou votre médecin dès l’apparition d’un symptôme préoccupant. Une prise en charge précoce est la clé.

- Éviter l’auto-médication : Ne prenez aucun médicament (même en vente libre) pour traiter un symptôme sans l’avis de votre équipe d’oncologie. Certains peuvent masquer un problème ou interférer avec le traitement.

- Préparer ses consultations : Apportez votre journal de bord à chaque rendez-vous pour discuter de manière précise de votre état et ajuster la prise en charge si nécessaire.

Immunothérapie : pourquoi certains patients répondent-ils de manière spectaculaire et d’autres pas ?

L’un des plus grands mystères et défis de l’immunothérapie est son efficacité variable. Certains patients voient leurs tumeurs fondre de manière spectaculaire, obtenant des rémissions longues et durables, tandis que d’autres ne répondent pas du tout au traitement. La question qui nous obsède, nous les chercheurs et les cliniciens, est : pourquoi ? La réponse commence à se dessiner et elle réside dans la nature même de la tumeur.

On parle aujourd’hui de « tumeurs chaudes » et de « tumeurs froides ». Une tumeur « chaude » est une tumeur qui est déjà infiltrée par des lymphocytes T. L’armée est déjà sur place, aux portes de la citadelle ennemie, mais elle est paralysée par les signaux « stop » de la tumeur. Dans ce cas, l’immunothérapie est très efficace : en levant les freins, elle libère une armée prête à combattre. À l’inverse, une tumeur « froide » est un véritable désert immunitaire. Il n’y a pas de soldats à proximité. L’immunothérapie a beau lever les freins, il n’y a personne pour attaquer.

Cette distinction explique en partie pourquoi les taux de réponse varient. Globalement, les données de centres de référence comme l’Institut Curie montrent qu’environ 25 à 30% des patients présentent une réponse prolongée, mais ce chiffre cache d’importantes disparités. Les cancers connus pour avoir beaucoup de mutations (comme le mélanome causé par les UV ou le cancer du poumon lié au tabac) sont souvent plus « chauds » et répondent mieux. Cependant, même dans ces cas, les réponses spectaculaires restent l’exception qui nous pousse à continuer.

L’histoire de Sylvain Gagnon : un exemple d’espoir québécois

En 2013, Sylvain Gagnon était atteint d’un mélanome agressif avec de multiples métastases. Ses chances de survie étaient estimées à 1%. Dans le cadre d’un programme de compassion à l’Hôpital général juif de Montréal, il a été l’un des premiers Québécois à recevoir un nouveau médicament d’immunothérapie, le pembrolizumab. Le résultat a été qualifié de miraculeux : ses tumeurs ont régressé jusqu’à disparaître. Son cas, largement médiatisé, est devenu un symbole puissant du potentiel de cette approche pour changer radicalement le pronostic de certains patients considérés comme condamnés.

Après les « checkpoints » : quelles sont les prochaines vagues de l’immunothérapie ?

Les inhibiteurs de checkpoints ont ouvert la voie, mais ils ne sont que la première vague de cette révolution. La prochaine étape, qui est déjà une réalité au Québec, consiste à ne plus se contenter de réveiller les soldats présents sur le terrain, mais à en créer de nouveaux : des super-soldats génétiquement modifiés pour être des tueurs de cancer d’élite. C’est le principe de la thérapie par cellules CAR-T.

La procédure est digne de la science-fiction. On prélève les propres lymphocytes T du patient par une prise de sang. En laboratoire, on les modifie génétiquement en leur ajoutant un « récepteur antigénique chimérique » (le fameux CAR), qui agit comme un radar ultra-précis programmé pour détecter une protéine spécifique à la surface des cellules cancéreuses. Ces cellules CAR-T, devenues des chasseurs redoutables, sont ensuite cultivées pour atteindre des centaines de millions d’exemplaires, puis réinjectées au patient. C’est une véritable armée personnelle, entraînée et suréquipée.

Le Québec est à l’avant-garde de cette révolution. L’Hôpital Maisonneuve-Rosemont (HMR) à Montréal a été le premier centre au Canada à offrir ce traitement aux adultes et, grâce à des investissements majeurs, il est devenu un pôle d’excellence. Des chercheurs du Centre de recherche de l’HMR ont même mis au point une nouvelle technique pour rendre ces cellules T hyperactives, promettant d’améliorer encore l’efficacité de la thérapie CAR-T. D’autres approches de pointe sont développées, comme au CHUM où un programme pionnier utilise des cellules immunitaires prélevées directement dans les tumeurs des patients pour créer des traitements sur mesure. L’objectif ultime est de transformer les tumeurs « froides » en tumeurs « chaudes » en y important une armée.

Chimiothérapie vs thérapie ciblée : pourquoi l’une est une « bombe » et l’autre un « missile de précision »

Pour bien positionner l’immunothérapie, il faut la comparer non seulement à la chimiothérapie, mais aussi à une autre grande révolution des 20 dernières années : la thérapie ciblée. Si la chimiothérapie est une « bombe » qui détruit tout sur son passage, la thérapie ciblée est un « missile de précision ». Elle ne s’attaque pas à toutes les cellules qui se divisent vite, mais vise une anomalie moléculaire bien spécifique, une mutation génétique qui est le « moteur » de la cellule cancéreuse.

Cette approche a transformé le traitement de certains cancers. Par exemple, pour des cancers du poumon porteurs d’une mutation EGFR, un simple comprimé peut bloquer ce moteur et stopper la progression de la maladie de manière spectaculaire, avec beaucoup moins d’effets secondaires que la chimiothérapie. Le problème, c’est que le cancer est malin. Il finit souvent par trouver une « route de contournement », une nouvelle mutation qui lui permet de redémarrer son moteur, rendant le traitement inefficace.

L’immunothérapie, elle, peut être vue comme un « entraîneur personnel ». Elle n’attaque pas directement la tumeur, mais renforce les capacités de défense de l’organisme pour qu’il puisse s’adapter et lutter durablement. Le tableau suivant résume bien la place de chaque traitement dans l’arsenal thérapeutique moderne.

| Traitement | Métaphore | Cible | Précision |

|---|---|---|---|

| Chimiothérapie | Bombe | Toutes cellules à division rapide | Faible |

| Thérapie ciblée | Missile de précision | Mutations spécifiques | Élevée |

| Immunothérapie | Entraîneur personnel | Système immunitaire | Adaptative |

Psoriasis : quand votre système immunitaire s’attaque à votre peau

Le titre de cette section peut surprendre. Quel est le rapport entre le psoriasis, une maladie de peau, et le cancer ? Le lien, c’est le système immunitaire. Le psoriasis est l’exemple même d’une maladie auto-immune : pour des raisons complexes, le système immunitaire se dérègle et lance une attaque contre les propres cellules de la peau du patient, provoquant une inflammation et une prolifération cellulaire accélérée qui se manifeste par des plaques rouges et squameuses.

Or, les effets secondaires de l’immunothérapie, ce fameux « feu ami », peuvent précisément mimer les symptômes d’une maladie auto-immune comme le psoriasis. Lorsqu’on « réveille » l’armée immunitaire pour qu’elle combatte le cancer, il arrive qu’elle devienne si zélée qu’elle se mette à attaquer des cibles saines. La peau est l’une de ces cibles fréquentes, ce qui peut provoquer des éruptions cutanées (rash), des démangeaisons (prurit) ou des réactions qui ressemblent à s’y méprendre à une poussée de psoriasis ou d’eczéma.

C’est un paradoxe fascinant : les médicaments utilisés pour traiter le psoriasis visent souvent à *supprimer* l’activité du système immunitaire, alors que l’immunothérapie contre le cancer vise à la *stimuler*. Comprendre ce parallèle est essentiel pour un patient. Cela permet de dédramatiser l’apparition d’un effet cutané : ce n’est pas une allergie ou une complication étrange, c’est la preuve visible que le traitement fait son effet, que l’armée est bel et bien réveillée. C’est la signature de l’efficacité du traitement, une signature qui doit bien sûr être contrôlée et gérée par votre équipe médicale pour qu’elle reste supportable.

À retenir

- L’immunothérapie n’est pas un « boost » aveugle, c’est une stratégie de contre-espionnage qui démasque le cancer aux yeux de votre propre système immunitaire.

- Les effets secondaires auto-immuns, bien que réels et nécessitant une gestion attentive, sont souvent la signature que le traitement fonctionne et que votre armée intérieure est réactivée.

- Le Québec est un leader mondial dans cette révolution, avec des centres comme l’Hôpital Maisonneuve-Rosemont et le CHUM qui développent les thérapies de demain, comme les cellules CAR-T.

La révolution des médicaments « intelligents » : comment les thérapies ciblées frappent la maladie au cœur

Nous sommes au cœur d’une transformation radicale de l’oncologie. L’ère de la médecine « taille unique », où le même traitement était appliqué à tous les patients atteints d’un même type de cancer, est en train de disparaître. Nous sommes passés des « bombes » de la chimiothérapie aux « missiles de précision » des thérapies ciblées, et nous explorons maintenant les « stratégies adaptatives » de l’immunothérapie. Chacune de ces étapes nous rapproche d’un traitement véritablement personnalisé.

Cette révolution est un mouvement de fond, une vague qui déferle sur la recherche mondiale. Pour donner un ordre de grandeur, on comptait déjà plus de 1 200 traitements d’immunothérapie en essai clinique dans le monde en 2018, un chiffre qui n’a cessé de croître depuis. L’objectif n’est plus seulement de traiter un « cancer du poumon », mais de traiter *votre* cancer, avec ses mutations uniques et son interaction spécifique avec *votre* système immunitaire.

L’avenir réside dans la combinaison intelligente de ces approches. On imagine déjà des stratégies où l’on pourrait d’abord utiliser une thérapie ciblée pour affaiblir la tumeur, puis l’immunothérapie pour laisser le système immunitaire faire le ménage. Ou encore, utiliser des techniques pour « réchauffer » une tumeur froide avant de lancer l’assaut avec des cellules CAR-T. Nous n’en sommes qu’aux balbutiements de ce que cette médecine intelligente peut accomplir.

Si l’immunothérapie est une option de traitement qui vous est proposée, la prochaine étape cruciale est d’en discuter ouvertement avec votre équipe soignante. Préparez vos questions, partagez vos craintes et vos espoirs. En comprenant les mécanismes, les bénéfices et les risques, vous cessez d’être un spectateur passif pour devenir un partenaire actif et éclairé de votre propre traitement.