La clé d’une prévention santé réussie au Québec n’est pas d’appliquer des conseils génériques, mais de construire un système personnel intelligent qui hiérarchise les actions à plus fort impact.

- Comprendre les 3 niveaux de prévention (primaire, secondaire, tertiaire) permet d’agir au moment le plus stratégique.

- Certaines habitudes, comme l’arrêt du tabac, ont un effet démultiplié sur l’espérance de vie et devraient être priorisées.

Recommandation : Commencez par identifier vos facteurs de risque personnels et familiaux pour bâtir un plan de dépistage et d’action véritablement sur mesure.

Naviguer dans l’univers de la santé préventive au Québec peut parfois ressembler à un labyrinthe. Entre les recommandations sur l’alimentation, l’activité physique et les examens de routine, il est facile de se sentir submergé. Beaucoup de personnes entre 40 et 65 ans ressentent cette pression : la conscience qu’il faut « faire quelque chose » pour son avenir, mais l’incertitude quant à par où commencer pour que cela compte vraiment. On se contente souvent de suivre les conseils les plus évidents, comme « manger mieux » ou « bouger plus », sans réelle stratégie derrière.

Ces approches, bien que louables, manquent souvent de structure et de personnalisation. Elles ne tiennent pas compte de nos risques individuels, de notre contexte de vie ou des leviers les plus efficaces pour notre situation. Mais si la véritable clé n’était pas de tout faire à la fois, mais plutôt de construire son propre système de prévention intelligent ? Une approche qui permet de hiérarchiser les actions, de comprendre quels efforts produisent les plus grands bénéfices et d’automatiser les bons choix au quotidien. C’est cette perspective que nous allons explorer.

Cet article vous guidera à travers les piliers d’une stratégie de prévention personnelle efficace et adaptée à la réalité québécoise. Nous verrons comment distinguer les différents niveaux de prévention pour agir au bon moment, identifier les habitudes qui ont le plus grand impact, suivre le calendrier des dépistages essentiels, et surtout, comment transformer votre environnement et vos routines pour faire de la santé un automatisme, et non une corvée.

Pour naviguer efficacement à travers ces concepts, voici le plan de notre discussion. Il est conçu pour vous fournir une feuille de route claire, des fondements théoriques aux actions les plus concrètes, vous permettant de bâtir pas à pas votre propre plan de santé durable.

Sommaire : Votre guide pour une prévention santé proactive au Québec

- Primaire, secondaire, tertiaire : comprenez enfin les 3 niveaux de prévention pour agir au bon moment

- Arrêter de fumer, mieux dormir ou faire du sport : quelle habitude a le plus grand impact sur votre espérance de vie ?

- Cancer du sein, côlon, col de l’utérus : le calendrier des dépistages à ne pas manquer au Québec

- Au-delà de l’assiette et du sport : ces 3 stratégies de prévention que votre médecin oublie souvent de vous mentionner

- Construisez votre plan de prévention personnalisé en 4 étapes simples

- Ce que vous pouvez changer et ce que vous devez surveiller : le point sur vos facteurs de risque

- Comment organiser votre cuisine et votre salon pour manger mieux et bouger plus sans y penser

- Un mode de vie plus sain au Québec : la méthode pour enfin passer de l’intention à l’action (sans s’épuiser)

Primaire, secondaire, tertiaire : comprenez enfin les 3 niveaux de prévention pour agir au bon moment

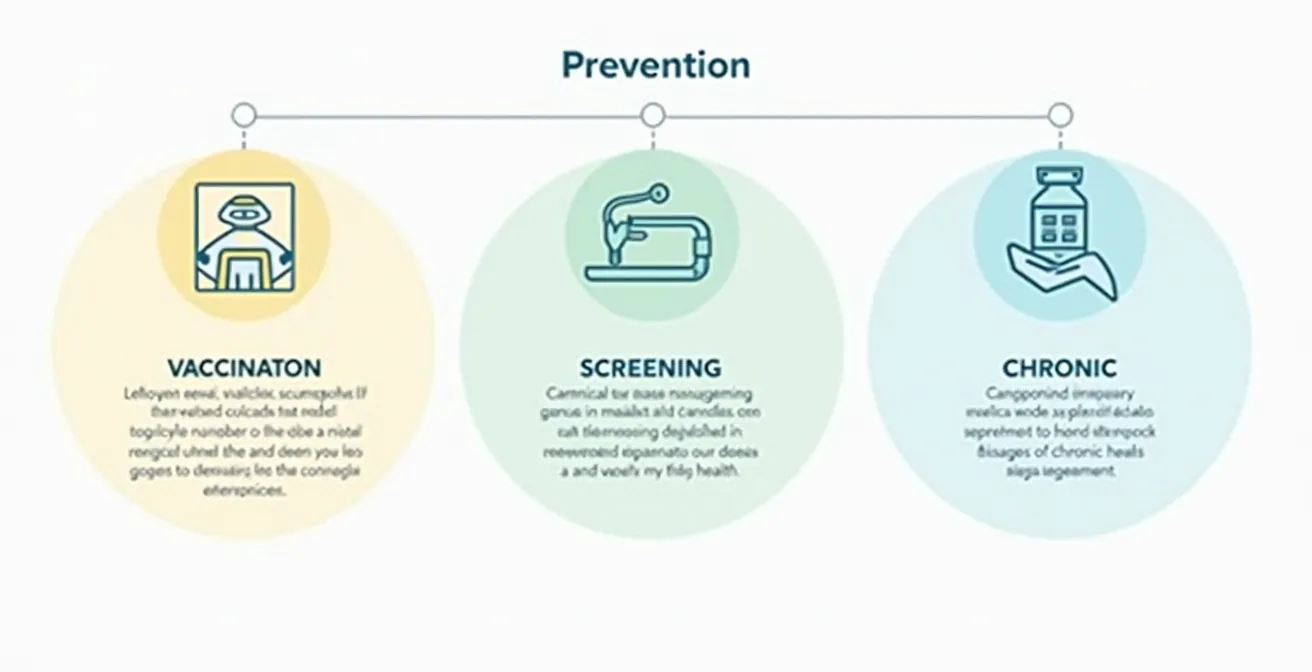

Pour bâtir une stratégie de santé efficace, il est essentiel de comprendre que toute prévention n’est pas la même. Le système de santé québécois s’articule autour de trois niveaux d’intervention distincts, chacun ayant un rôle précis. Les maîtriser, c’est s’assurer d’agir au moment le plus opportun pour protéger son capital santé. La prévention primaire est celle que l’on connaît le mieux : elle vise à empêcher l’apparition même de la maladie. Pensez à la vaccination, aux campagnes d’information sur les dangers du tabac ou à la promotion d’une saine alimentation. Son objectif est d’éliminer les causes et les facteurs de risque avant qu’ils ne puissent causer des dommages.

Le schéma ci-dessous illustre clairement comment ces trois niveaux s’articulent pour former un filet de sécurité complet, de l’anticipation des risques à la gestion des conditions existantes.

Vient ensuite la prévention secondaire, dont le but est de détecter une maladie à un stade précoce, souvent avant même l’apparition des symptômes. C’est le domaine des dépistages, comme la mammographie pour le cancer du sein ou le test de PAP pour le cancer du col de l’utérus. Une détection précoce augmente drastiquement les chances de guérison et permet des traitements moins lourds. Enfin, la prévention tertiaire intervient une fois que la maladie est diagnostiquée. Elle cherche à limiter les complications, à prévenir les récidives et à améliorer la qualité de vie des patients. Cela inclut la réadaptation après un accident cardiaque, le suivi pour un diabète ou la gestion d’une maladie chronique en CLSC. Comme le résume le Ministère de la Santé et des Services sociaux du Québec, « La prévention primaire vise à éviter l’apparition d’une maladie, la secondaire à la détecter tôt, et la tertiaire à limiter les complications. »

Comprendre cette architecture permet de situer ses propres actions : un vaccin annuel contre la grippe est un acte de prévention primaire, tandis qu’un suivi régulier chez le médecin pour un dépistage s’inscrit dans le secondaire. Chaque niveau est une maille essentielle du filet de sécurité de votre santé à long terme.

Arrêter de fumer, mieux dormir ou faire du sport : quelle habitude a le plus grand impact sur votre espérance de vie ?

Face à la multitude de conseils santé, une question se pose : par où commencer pour obtenir le plus grand « retour sur investissement » pour sa santé ? Toutes les habitudes de vie ne se valent pas en termes d’impact. Si une alimentation équilibrée et un sommeil de qualité sont fondamentaux, certaines actions ont un effet si puissant qu’elles devraient constituer une priorité absolue. Au Québec, l’arrêt du tabac est sans conteste l’intervention préventive la plus significative pour augmenter l’espérance de vie et la qualité de celle-ci.

Le tabagisme est un facteur de risque majeur pour de nombreuses maladies chroniques, incluant les maladies cardiovasculaires, les maladies respiratoires et plusieurs types de cancer. L’arrêter a des bénéfices quasi immédiats et qui s’accumulent avec le temps. Bien sûr, l’activité physique régulière et une bonne hygiène de sommeil sont cruciales et agissent en synergie. Le sport améliore la santé cardiovasculaire et mentale, tandis qu’un bon sommeil régule les hormones et renforce le système immunitaire. L’illustration suivante met en lumière la puissante synergie entre ces piliers du bien-être.

L’enjeu n’est pas de tout changer du jour au lendemain, mais d’identifier son « habitude clé de voûte » : celle qui, une fois mise en place, entraîne naturellement d’autres changements positifs. Pour certains, commencer à marcher 30 minutes par jour améliorera le sommeil, ce qui donnera l’énergie de mieux cuisiner. Pour d’autres, cesser de fumer libérera des capacités respiratoires qui rendront le sport plus agréable. L’important est de choisir une priorité, de s’y tenir et de construire sur ce premier succès. L’objectif est d’améliorer son bien-être global pour tendre vers une vie plus longue et en meilleure santé, sachant que l’espérance de vie moyenne au Québec atteignait 82,7 ans en 2024.

Choisir son combat est la première étape d’une stratégie de prévention intelligente. En vous concentrant sur l’habitude qui aura le plus grand effet domino sur votre santé, vous maximisez vos chances de succès et transformez durablement votre mode de vie.

Cancer du sein, côlon, col de l’utérus : le calendrier des dépistages à ne pas manquer au Québec

La prévention secondaire, par le biais du dépistage, est l’un des outils les plus puissants de la médecine moderne. Détecter un cancer à un stade précoce peut faire toute la différence en termes de pronostic et de lourdeur des traitements. Au Québec, des programmes organisés et gratuits existent pour plusieurs types de cancers afin d’offrir un accès équitable à ces examens cruciaux. Il est donc fondamental de connaître ce calendrier et de le suivre rigoureusement en collaboration avec son médecin de famille.

Pour le cancer du sein, le Programme québécois de dépistage du cancer du sein (PQDCS) est une référence. Il est recommandé aux femmes de 50 à 74 ans de passer une mammographie de dépistage tous les 2 ans. Cet examen permet de repérer des anomalies bien avant qu’elles ne soient palpables. Pour le cancer colorectal, le dépistage est recommandé pour les personnes de 50 à 74 ans via un test immunochimique de recherche de sang occulte dans les selles (RSOSi), à faire tous les deux ans. C’est un test simple à réaliser chez soi qui peut indiquer la présence de polypes avant qu’ils ne deviennent cancéreux. Enfin, le dépistage du cancer du col de l’utérus par le test Pap est recommandé chez les femmes de 25 à 65 ans, généralement tous les 2 à 3 ans.

Il est normal de ressentir une certaine anxiété face à ces examens. Cependant, une meilleure connaissance du processus peut grandement aider. Comme le souligne Oronzo De Benedictis, directeur des dépistages en cancérologie, lors du Congrès québécois de cancérologie 2024 :

Réduire l’anxiété liée au dépistage passe par une meilleure information et un accompagnement personnalisé.

– Oronzo De Benedictis, directeur des dépistages en cancérologie, Congrès québécois de cancérologie 2024

Discuter avec son médecin, poser des questions et comprendre les étapes de suivi en cas de résultat anormal font partie intégrante d’une démarche de prévention sereine et proactive. Ne pas reporter ces rendez-vous est un investissement direct dans votre santé future.

Le respect de ce calendrier de prévention est une responsabilité partagée entre le système de santé et vous. En participant activement, vous vous donnez les meilleures chances de déjouer ces maladies.

Au-delà de l’assiette et du sport : ces 3 stratégies de prévention que votre médecin oublie souvent de vous mentionner

Quand on parle de prévention, l’alimentation et l’activité physique monopolisent souvent la conversation. Pourtant, d’autres dimensions de notre vie ont un impact tout aussi profond sur notre santé à long terme, mais sont fréquemment négligées lors des consultations médicales classiques. Intégrer ces aspects dans votre stratégie personnelle est essentiel pour une approche véritablement holistique.

Premièrement, la santé de vos liens sociaux. L’isolement est un facteur de risque majeur pour la dépression, le déclin cognitif et même les maladies cardiovasculaires. Renforcer son « capital social » est un acte de prévention puissant. Au Québec, cela peut se traduire par une implication dans des organismes communautaires de votre quartier, la participation à des activités de bénévolat ou simplement l’entretien délibéré et régulier des liens avec vos amis et votre famille. Des relations de qualité agissent comme un véritable rempart contre le stress.

Deuxièmement, la gestion du stress financier. Les soucis d’argent chroniques ne sont pas qu’une source d’anxiété ; ils ont des répercussions physiologiques directes. Comme le souligne l’Association des cardiologues du Québec dans un rapport récent, « Le stress financier chronique a un impact direct sur les maladies cardiovasculaires et le système hormonal. » Mettre en place un budget, consulter un conseiller financier ou simplement parler de ses préoccupations peut donc être considéré comme une démarche de santé préventive. La sécurité financière contribue à la paix de l’esprit, un pilier de la santé globale.

Troisièmement, la qualité de votre environnement immédiat. Nous sommes constamment exposés à des polluants intérieurs, à des perturbateurs endocriniens dans les plastiques ou les produits ménagers. Faire un audit de son domicile pour choisir des matériaux plus sains, assurer une bonne ventilation et utiliser des produits de nettoyage naturels est une forme de prévention primaire souvent sous-estimée. Il ne s’agit pas de viser une perfection inatteignable, mais de poser des gestes conscients pour réduire sa charge toxique au quotidien.

En intégrant ces trois piliers — social, financier et environnemental — à votre réflexion, vous adoptez une approche complète qui reconnaît l’interconnexion profonde entre votre mode de vie et votre bien-être futur.

Construisez votre plan de prévention personnalisé en 4 étapes simples

Passer de la connaissance à l’action est le défi principal en matière de prévention. Une approche structurée est la meilleure façon de traduire les bonnes intentions en résultats concrets. Mettre en place un plan personnalisé, adapté à votre réalité québécoise, peut se faire en quatre étapes logiques et accessibles. L’objectif est de créer un système qui travaille pour vous, et non l’inverse.

La première étape est la collecte de données. Avant de pouvoir agir, il faut savoir d’où l’on part. Utilisez des outils comme le Carnet santé Québec pour centraliser vos résultats de tests, vos antécédents et vos prochains rendez-vous. Si vous utilisez des objets connectés (montre, balance), analysez les tendances de votre sommeil, de votre activité physique ou de votre tension artérielle. Cette base de données personnelle est le fondement de votre stratégie.

La deuxième étape consiste à analyser vos facteurs de risque. Fort de vos données et de votre histoire familiale (voir la section sur l’arbre de santé), discutez avec un professionnel de la santé pour identifier vos risques spécifiques. Êtes-vous plus à risque de diabète ? D’ostéoporose ? De maladies cardiaques ? Cette discussion permet de prioriser les dépistages et les changements de mode de vie qui sont les plus pertinents pour vous, plutôt que de suivre des recommandations génériques.

La troisième étape est l’adaptation saisonnière et contextuelle. La vie au Québec est rythmée par les saisons, qui influencent notre alimentation, notre niveau d’activité et notre moral. Votre plan doit être flexible : peut-être que l’hiver est le moment de se concentrer sur la cuisine maison et la musculation intérieure, tandis que l’été est propice à la marche, au vélo et à la consommation de produits locaux. Anticiper ces variations permet de maintenir ses habitudes sur le long terme.

Enfin, la quatrième étape est d’utiliser le design comportemental pour vous faciliter la vie. L’idée est de rendre les choix sains plus faciles et les mauvais choix plus difficiles. Comme le mentionne Anne-Marie Morel, de l’Association pour la santé publique du Québec, « Le design comportemental permet de réduire la charge mentale liée aux changements de mode de vie. » Concrètement, cela signifie préparer ses légumes à l’avance, mettre ses chaussures de sport en évidence ou ne pas acheter d’aliments ultra-transformés pour ne pas avoir à y résister.

En suivant ces quatre phases, vous ne vous contentez pas d’adopter de nouvelles habitudes ; vous construisez un véritable système de prévention personnalisé, durable et intelligent.

Ce que vous pouvez changer et ce que vous devez surveiller : le point sur vos facteurs de risque

L’un des concepts les plus déculpabilisants en santé préventive est la distinction entre ce que l’on peut contrôler et ce que l’on doit simplement surveiller. Nos risques pour la santé proviennent de deux grandes sources : nos prédispositions génétiques et notre mode de vie. Si nous ne pouvons pas changer notre ADN, la science de l’épigénétique a montré que nos habitudes peuvent influencer la manière dont nos gènes s’expriment.

Comme l’explique la professeure King, chercheuse pionnière dans le domaine, « L’ épigénétique montre que le mode de vie peut moduler l’expression de nos gènes et influencer notre santé. » Cela signifie que même avec des antécédents familiaux de maladie cardiaque, une alimentation saine, l’exercice et la gestion du stress peuvent « éteindre » ou « baisser le volume » de certains gènes à risque. Votre mode de vie est donc la partie sur laquelle vous avez le plus de pouvoir.

Pour la partie non modifiable, nos antécédents, l’action clé est la surveillance. Connaître son histoire médicale familiale est un outil de prévention extrêmement puissant. Cela permet à votre médecin d’ajuster les recommandations de dépistage, de commencer la surveillance plus tôt ou de vous proposer des tests spécifiques. Créer un « arbre de santé familial » est une démarche proactive fondamentale.

Votre plan d’action : construire votre arbre de santé familial

- Points de contact : Identifiez les membres clés de votre famille (parents, grands-parents, frères et sœurs) avec qui vous pouvez discuter ouvertement de la santé. Préparez la conversation en expliquant que le but est préventif.

- Collecte des informations : Pour chaque membre, documentez les maladies chroniques importantes (cancer, diabète, maladies cardiaques), l’âge au moment du diagnostic et, si applicable, la cause et l’âge du décès.

- Recherche de cohérence : Notez les maladies qui apparaissent de manière récurrente dans votre famille. Y a-t-il un type de cancer ou une condition cardiaque qui revient souvent ? C’est un signal important.

- Identification des facteurs de risque : Confrontez ces informations avec vos propres habitudes de vie. Y a-t-il des risques que vous partagez (ex: sédentarité dans une famille à risque de diabète) ?

- Plan d’intégration et partage : Synthétisez ces informations dans un document clair et partagez-le avec votre médecin de famille. C’est la base pour définir un plan de surveillance personnalisé.

Il est aussi crucial de bien interpréter les statistiques de santé pour ne pas céder à l’anxiété. Apprenez à faire la différence entre le risque relatif (ex: « fumer augmente le risque de 20% ») et le risque absolu (ex: « votre risque personnel passe de 1% à 1.2% »). Le premier peut sembler effrayant, mais le second donne une image plus concrète de la situation réelle.

En vous concentrant sur vos actions et en mettant en place une surveillance éclairée pour le reste, vous adoptez une posture pragmatique et puissante face à votre santé.

Comment organiser votre cuisine et votre salon pour manger mieux et bouger plus sans y penser

Le secret d’un mode de vie sain et durable ne réside pas dans la volonté, mais dans l’organisation. Notre environnement immédiat a une influence considérable sur nos comportements quotidiens. En aménageant intelligemment nos espaces de vie, notamment la cuisine et le salon, nous pouvons rendre les choix santé quasi automatiques. C’est le principe de l' »architecture de choix » : faciliter la bonne décision et compliquer la mauvaise.

Dans la cuisine, l’objectif est de réduire les micro-décisions qui nous épuisent au fil de la journée. Cela commence par ce qui est visible. Placez une corbeille de fruits frais bien en vue sur le comptoir et rangez les biscuits ou les croustilles dans un placard opaque et difficile d’accès. Le simple fait de devoir faire un effort supplémentaire pour attraper une collation moins saine peut suffire à nous décourager. Prévoyez également une zone dédiée à la préparation d’aliments sains : une planche à découper toujours propre, des couteaux aiguisés et des contenants réutilisables à portée de main encouragent à préparer des repas maison et des lunchs pour le lendemain.

Le salon, souvent associé à la sédentarité, peut lui aussi être optimisé. Si vous travaillez de la maison, l’aménagement d’un coin bureau ergonomique est non négociable. Un bureau à hauteur réglable, même utilisé debout seulement 15 minutes par heure, peut faire une grande différence. Pensez aussi à l’emplacement de vos équipements. Laissez un tapis de yoga roulé dans un coin ou des poids légers près du canapé. Cette simple présence visuelle peut servir de déclencheur pour faire quelques étirements ou exercices pendant une pause ou en regardant la télévision.

L’idée de fond est de diminuer la dépendance à la motivation. Comme le résume un expert de l’Institut national de santé publique du Québec, « Un environnement aménagé intelligemment peut réduire la sédentarité et améliorer le bien-être quotidien. » En modifiant quelques éléments clés de votre domicile, vous ne luttez plus contre vos impulsions, vous les guidez vers des comportements bénéfiques pour votre santé.

Ces ajustements, bien que simples, créent un puissant effet cumulatif. Ils réduisent la charge mentale et font de votre maison un véritable allié dans votre démarche de prévention.

À retenir

- La prévention santé au Québec s’articule sur trois niveaux : primaire (éviter la maladie), secondaire (dépister tôt) et tertiaire (gérer la maladie).

- Pour maximiser l’impact sur l’espérance de vie, des actions comme l’arrêt du tabac doivent être prioritaires sur d’autres habitudes de vie.

- Une stratégie de prévention efficace repose sur un plan personnalisé qui intègre les dépistages, les facteurs de risque familiaux et un environnement de vie optimisé.

Un mode de vie plus sain au Québec : la méthode pour enfin passer de l’intention à l’action (sans s’épuiser)

Savoir ce qu’il faut faire est une chose, le faire de manière constante en est une autre. Le passage de l’intention à l’action est souvent là où les meilleures résolutions échouent. Pour réussir, il faut des stratégies comportementales plus fines que la simple volonté, surtout en tenant compte des réalités québécoises, où le rythme des saisons influence fortement notre énergie et nos routines.

Une des techniques les plus efficaces est le « Habit Stacking » (ou l’empilement d’habitudes). Au lieu de créer une nouvelle habitude à partir de zéro, vous la greffez à une routine déjà solidement ancrée. Par exemple : « Après m’être brossé les dents le matin (habitude existante), je ferai 5 minutes d’étirements (nouvelle habitude) ». Cette association crée un déclencheur naturel qui réduit l’effort mental nécessaire pour démarrer.

Un autre outil puissant est le modèle comportemental de Fogg, qui stipule qu’un comportement se produit lorsque trois éléments sont réunis : la Motivation, la Capacité (la facilité à faire l’action) et un Déclencheur. Plutôt que de vous battre pour augmenter votre motivation (qui fluctue), concentrez-vous sur la capacité. Rendez l’action désirée incroyablement simple. Vous voulez manger plus de légumes ? Achetez des légumes pré-coupés. Vous voulez marcher plus ? Préparez vos vêtements de marche la veille au soir. En rendant l’action facile, vous avez besoin de moins de motivation pour la réaliser quand le déclencheur se présente.

Enfin, il est crucial de distinguer la phase d’action de la phase de maintenance. Au début, l’effort est conscient et demande de l’énergie. C’est la phase d’action. Après plusieurs semaines, l’habitude devient plus automatique et entre en phase de maintenance. Reconnaître ces deux étapes permet d’anticiper les baisses de motivation et de ne pas interpréter un « écart » comme un échec total, mais simplement comme une information pour ajuster sa stratégie. Comme le notent les sociologues de la santé, la culture québécoise valorise la résilience, une qualité essentielle pour naviguer ces phases sans s’épuiser.

En appliquant ces méthodes, vous ne comptez plus sur une discipline faillible, mais sur un système intelligent qui vous aide à intégrer durablement des habitudes saines, sans transformer votre vie en un combat permanent.

Questions fréquentes sur la prévention et le dépistage au Québec

Quels sont les cancers pour lesquels un dépistage est recommandé ?

Au Québec, des programmes de dépistage organisés sont principalement en place pour le cancer du sein (mammographie), le cancer colorectal (test RSOSi) et le cancer du col de l’utérus (test Pap). D’autres dépistages peuvent être recommandés par votre médecin en fonction de votre profil de risque personnel et familial.

Que faire en cas de résultat anormal ?

Un résultat anormal à un test de dépistage ne signifie pas nécessairement que vous avez un cancer. Il indique que des examens complémentaires sont nécessaires pour clarifier la situation. Il est impératif de contacter votre médecin ou le professionnel de santé qui a prescrit le test pour organiser rapidement le suivi approprié.

Comment accéder au dépistage en région éloignée ?

Le système de santé québécois met en place des solutions pour assurer l’accès au dépistage sur tout le territoire. Cela inclut des cliniques de dépistage mobiles qui se déplacent dans les régions, des services offerts dans les CLSC locaux et un recours croissant à la téléconsultation pour le suivi et l’orientation des patients.